La tanto discussa “Cisterna delle Finaidi”, documentata da due documenti, uno dal cosiddetto “Giornale”, steso, nel 1732, dal notaio Pietro Boniglia, per uso del monastero di S. Caterina di Gaeta, l’altro per istrumento del 15 febbraio 1810, ad opera del notaio Filippo Maria Bonaglia fu Giuseppe, fu stipulato tra Giuseppe Nofi di Itri e Mattiantonio d’Ovidio fu Giacomo, del Borgo di Gaeta. Il primo dichiara che la “ cesa” “di olive, di otto opere, era redditizia al soppresso monastero di S. Caterina. Le altre quattro opere confinavano con la suddetta proprietà, con la “Cisternola”, con la mandra e con i monti. La “Cisternola” di questi due rogiti è la “Cisterna delle Finaidi”. Perduta, questa, con il tempo la sua rilevanza, perché ridottasi da tre ad un unico ambiente, veniva chiamata, nel 1810, con il nome di “cisternola”, Poiché essa è la sola cisterna esistente alla “Vallecerqua” e vicina alla “mandra”, sita nel fondo del fu Francesco d’Ovidio junior, citata nei due documenti, è inequivocabile che sia la “Cisterna delle Finaidi”, la grande conserva d’acqua, che trovasi al confine tra il territorio di Itri e quello di Gaeta, alle falde del Monte Cefalo.

Dobbiamo rilevare che la “Cisterna di Finaidi” poteva segnare un’opera di beneficenza in tempi cosìddetti barbari e che hanno fatto male le postume generazioni a trascurarne la conservazione.

La “Cisterna delle Finaidi” confinava con la proprietà Nofi, ceduta a Mattiantonio d’Ovidio, di Gaeta, posta proprio al confine tra i due tenimenti, dove insistono cinque carrubi secolari, di grosso fusto, che si vedono nel fondo di Dante Agresti. Nelle mappe ufficiali la cisterna è nel territorio comunale di Gaeta, per circa quindici metri, anche se nella tavoletta 171 dell’Istituto Geografico Militare rientra nell’ambito geografico-orografico del paese di Fra’ Diavolo, essendone proprietari i signori Agresti-Pezza, itrani. L’attuale fondo doveva passare per il fossato, che attraversa, nel senso della larghezza, l’oliveto degli eredi di Raffaele d’Ovidio.

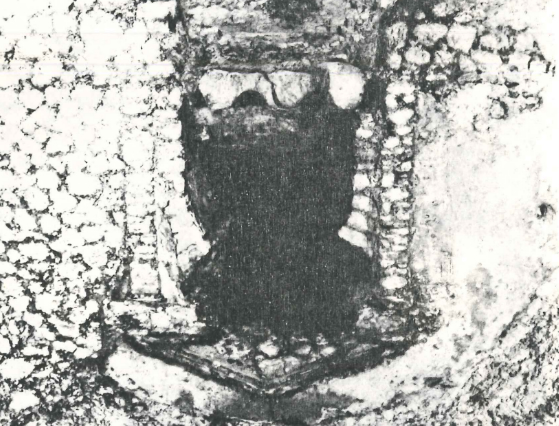

A monte dell’attuale oliveto di Dante Agresti, a circa 12 metri nel senso normale , al confine orientale di esso, si trova il serbatoio d’acqua piovana,che, in origine, era costituito da tre ambienti, quasi tutti delle medesime dimensioni ( m. 4’90 x m. 4,20 x3,58). Due archi a tutto sesto, aperti nelle pareti laterali dell’ambiente centrale, l’unico oggi esistente, servivano a metterli in comunicazione tra loro. Tramite fori aperti nelle volte delle due camere laterali, e per appositi canaletti, l’acqua vi affluiva dal versante di una collinetta, che forma una sporgenza del monte “Bucefalo”.

I due archi sono ora murati e rivestiti, come le rimanenti pareti, di cemento, formato da lapillo e da cocciopésto. La muratura, costituita, nel nucleo interno, da malta cementizia e da lapillo, presenta, all’esterno, in qualche punto, il carattere dell’ “opus reticulatum” dell’antica Roma.

In una delle tre camere la villa rustico-residenziale romana, di imponenti dimensioni, mostra la testimonianza della sua trasformazione in un sacello pagano, installato dai fedeli in un criptoportico della villa del I secolo a. C., il cui nucleo esterno mostra l’opera reticolata delle ville di età repubblicana. Si può pensare che il suo proprietario fosse un adepto del mitraismo e che egli abbia sistemato in luogo di culto una parte della sua casa. Abbiamo, del resto, ritrovato lo spiraglio che dava sull’esterno, prova del carattere sotterraneo di questo spazio. Questa caratteristica è prevista: il culto di Mithra , divinità indoeuropea, si esercitava in segreto, in luoghi rappresentanti la grotta, dove, secondo la tradizione, il dio nacque da una roccia.

La costruzione, digradante a terrazze, nota ai contadini con il nome “Le Grotte”, è a pianta rettangolare con volta a botte e con due bancàli in muratura (“podia”) addossati alle pareti per la preghiera dei devoti, che presentano, al loro interno, sette nicchiette, di forma semicircolare, per simboleggiare i sette gradi di purificazione e l’iniziazione al culto. Si tratta di un mitreo, collocato su un tracciato viario di eccezionale valore storico, anche se lontano da insediamenti residenziali di una certa consistenza.

Sul fondo dell’ambiente rettangolare, vi è una vaschetta, “dove si raccoglieva – come scrive l’archeologa Marisa De’ Spagnolis in un saggio edito, quarant’anni fa, a Leiden, in Olanda – l’acqua che scendeva da una sorta di scivolo aprentesi nella parete e incorniciato da un frontoncino dove veniva convogliata da alcuni condotti collegati con due vasche accoppiate di uguale altezza e larghezza poste in un ambiente retrostante”. Molto probabilmente l’acqua serviva da “lavacrum”, una sorta di battesimo per immersione, secondo l’apologeta e scrittore latino Quinto Settimio Florente Tertulliano in “De baptismo” (circa l’anno 200), 5, opera rilevante per la teologia battesimale.

La De’ Spagnolis, scopritrice dell’edificio religioso, di carattere soteriologico, sostiene che lo stanzone fosse un luogo di culto del dio Mithra, sorto nel II secolo d. C. su una costruzione già esistente, che presentava elementi di raccoglimento e di mistero, simili a quelli di una grotta naturale: criptoportici, terme, eccetera. Qui avveniva l’iniziazione: l’anima dell’iniziato passava attraverso sette sfere celesti, in ognuna delle quali deponeva una passione, dalla quale si era liberata, e alla fine appariva pura in cielo.

Anche nel mitreo di Itri dovevano essere frequenti queste scene di iniziazione: ricchi e poveri, tutti uomini, in quanto le donne erano escluse, si liberavano qui dalle proprie passioni, davanti alla pittura di Mithra, che, uccidendo il toro cosmico, dava origine alla vita. Dal sangue dell’animale si attingeva vigore, energia vitale; dal suo midollo spinale il grano; dal suo seme la specie animale, secondo una tradizione conservata nelle scritture zoroastriche.

In seguito il culto di Mithra scomparve, sostituito dal grande nemico, il cristianesimo, che tuttavia prese dalla divinità orientale quella che fu la data più importante del mondo cristiano, il 25 dicembre, giorno di Natale, che non era altro che il giorno della nascita del Sole, di Mithra. Sopra i mitrei, i cristiani eressero le loro chiese. Ad esempio, la chiesa intitolata a Santa Prisca, a Roma, sull’Aventino, chiesa antichissima.

La suddetta cisterna, in epoca medioevale, doveva servire da abbeveratoio per le bestie. Essa doveva, perciò, essere sulla pubblica strada di “Bucefalo”, che troviamo menzionata in un documento del 15 marzo 1689 e che tuttora esiste in parte, sommersa da fitta vegetazione e da rovi. La cisterna rendeva, fino al 1860, all’ospedale di S. Giovanni di Dio in Fondi, del cui contado Itri ha fatto parte per secoli. Era, quindi, un’opera di pubblica utilità.

Alla camera vecchia, di cui sono in piedi soltanto le mura, che per la loro solidità hanno sfidato l’edacità del tempo, allude, senza dubbio, l’ “Appprezzo” del 1690, di cui Itri si faceva forte nei confronti dei reggitori del Comune di Elena, l’attuale Gaeta. La perizia, per ordine della Regia Camera della Sommaria, fu eseguita dagli ingegneri Cafaro e Nauclerio. E’ il serbatoio d’acqua descritto, la “Cisterna delle Naiadi”, posto sul dorso della collinetta suddetta.

Trattandosi di indicare un punto di confine, questo doveva essere noto, esposto alla vista di tutti. Tale era la suddetta cisterna, perché di uso pubblico e “fuori terra”.

La cisterna indicata dai tavolari di quell’ “Apprezzo” (l’origine di questi “catasti de appretio” rimonta alla prammatica del sovrano Ferrante d’Aragona, del 19 novembre 1467) corrisponde a quella suddetta. Sappiamo, difatti, che tutte le cisterne di uso pubblico, in quei tempi, erano costruite in maniera romana, “fuori terra”. Un bell’esempio se ne ha a “Castelluccio”, dove gli imponenti avanzi di quelle conserve d’acqua somigliano molto alla cisterna di S. Giacomo. Crediamo che siano della stessa epoca.

La conserva d’acqua di S. Giacomo consiste in un fosso circolare, del diametro di circa due metri e poco più di profondità. La muratura, quasi a secco e di sottile spessore, presenta una malta formata da una sorta di terra argillosa, rossiccia, che si incontra anche in altro fosso della stessa contrada e che pare di epoca recente. Di questi fossi o pozzi, costruiti alla stessa maniera, ne abbiamo incontrati diversi nelle contrade “Vallequercia”, “Moneta”, “S. Agostino”. Essi ricordano, in certo qual modo, i “tholoi” romani, forse per influenza ellenistica, testimoniata da parecchi toponimi locali. Siamo nell’affabulato regno di Amyclae.

Il fondo roccioso e le pareti di S. Giacomo sono rivestiti di intonaco formato da lapillo e da malta, con tracce di cocciopesto. Se in origine fosse stato coperto, non si può dire con certezza, perché mancano le tracce di qualunque volta. Lo farebbe credere coperto da volta un muro in “opus reticulatum”, che lo fiancheggia da un lato. Quale fosse la sua epoca è difficile dire, come pure non è facile indovinarne l’uso. Forse la cisterna è stata utilizzata anche come lavello o come una conserva di “sanse” (ossa di olive macinate). Di certo sappiamo che essa fu adibita alla pastorizia e all’agricoltura, avendo perduta la sua connotazione originaria. Forse fu in questo periodo che l’edificio subì la totale spoliazione di oggetti di culto e dell’affresco di Mithra che uccide il toro, che doveva esserci, essendo presente, come scrive Baldassarre Conticello, “ in facciata una sorta di edicola con portoncino dalla cui base fuoriesce l’acqua che viene convogliata, in una sorta di leggera cascatella, donde ricadeva in una vasca quadrata sottostante, foderata di coccio-pisto con una depressione emisferica sulla destra gusrdando.”

“Finaidi” potrebbe essere una corruzione di “Fines Naiadum”, per cui questa cisterna sarebbe, in tal caso, più antica di quel che effettivamente appare ed avrebbe ancora maggiore importanza. Essa potrebbe essere una rinnovazione di altra preesistente, come sarebbe confermato da uno dei tre ambienti, di cui è costituita, il quale presenta nella muratura l’”opus reticulatum”, che non si osserva negli altri due.

Le Naiadi, come si sa, erano ninfe che presiedevano ai fiumi, ai torrenti e alle fonti. Ad esse venivano offerti sacrifici di capre, di agnelli, e libagioni di vino, di miele, di latte, eccetera (da consultare, il poeta greco antico Teòcrito, fondatore della poesia bucolica, “Idillio”,V, versi 53, 149). Erano considerate divinità campestri, il cui culto non si estendeva fino alla città. Esse soggiornavano anche nei boschi e nei prati ed erano chiamate madri delle borgate che avevano stabilite nelle loro sponde; erano benefattrici del territorio e talvolta ne portavano lo stesso nome, “sicché le fontane servivano anche di confine”. Ad esse e al dio Fontus era dedicata la festa dei Fontinalia , in data 13 ottobre, menzionata nel calendario sacrale di Numa.

La cisterna delle “Finaidi” avrà, perciò, potuto prendere questo nome dalle ninfe del confine, alle quali era consacrata, e sarebbe questa una ragione di più, per non ricercarne il sito in un fondo privato, come fa l’agente demaniale d’Ambrosio.

La voce “finaide”, nel significato di confine, è ancora viva sulla bocca dei contadini e dei pastori della zona del Sessano. “Fosso di finaide” dicesi a Sessa Aurunca il fosso di confine.

Non molto distante da “Finaidi”, c’è la località Sant’Agostino, confinante con il fossato Peperone, di Itri, nella parte occidentale marittima del tenimento di Gaeta. Qui ci sono gli avanzi di grandi conserve d’acqua, di costruzione prettamente romana, in prossimità di una vetusta camera, che doveva servire di sosta ai viandanti, che, per la via Flacca, si recavano a Gaeta o a Formia. E’ qui pure che si osservano resti di fabbriche romane, che, assieme ai “Bagni antichi”, mostrano lo stato fiorente di quelle ridenti contrade, al tempo dei Romani. Dalla Flacca, lato monte, appena superata la Torre di Sant’Agostino, in direzione di Gaeta, è visibile l’antica villa romana, detta delle “Acque Salse”, che presenta avanzi di una struttura in opera poligonale.